社内教育に至ったきっかけとして

GX推進チームという専用のチームを立ち上げて社内の環境対応を進め出してから3年ほどが経ったでしょうか。

最近、社内で環境への取り組みについて話す機会が増えましたが、正直なところ、まだまだ「なぜやっているのか」「どんな意味があるのか」が伝わっていないと感じる場面もあります。

私たちが行っている活動や改善は、ただのコスト削減ではなく、未来の地球環境とつながっている大切な取り組みです。

だからこそ、社全体で知識をつけ社全体で取り組みたいと考え、『プラスチックと環境のこと』について社内教育の実施を進めることとしました。

社員の年代もさまざまで、環境教育を受けたことがある方もいれば、そういった学びの機会がなかった世代の方もいらっしゃいます。

また、部署や職種によっても環境問題への捉え方や伝わり方は異なり、なかなか足並みをそろえるのが難しいのが現実です。

だからこそ、まず“知る”という共通のきっかけを作りたい。

みんなが同じ方向を向いて、「なんとなく聞いたことがある」ではなく「みんなが知っている」状態をつくっていきたいと考えています。

今回はその第一歩として、生活にも仕事にも欠かせない「プラスチック」と環境をテーマに、初級編の教育を計画しています。

実際のGX推進ミーティング

環境についての教育『初級編』の内容について

まだ本当に環境とプラスチックに対してわかっていない方や、新入社員などに向けた初級編を今回作成していきます。

今後、そこから進んだ中級編や上級編などの構想もありますが、まずは薄く広く知識を持ち興味を持っていただいてからとなります。

初級編として計画している教育内容を少し、ご紹介します!

1. プラスチックについて

プラスチックは軽くて丈夫、腐らない、水や熱にも強いため、日用品から医療品、食品容器まで、あらゆる場面で活躍している便利な素材です。

どこにどれだけ活用されているのか、そして自社で生産している製品がどのように使用されているのかを紹介しています。

2. プラスチックに関する環境問題

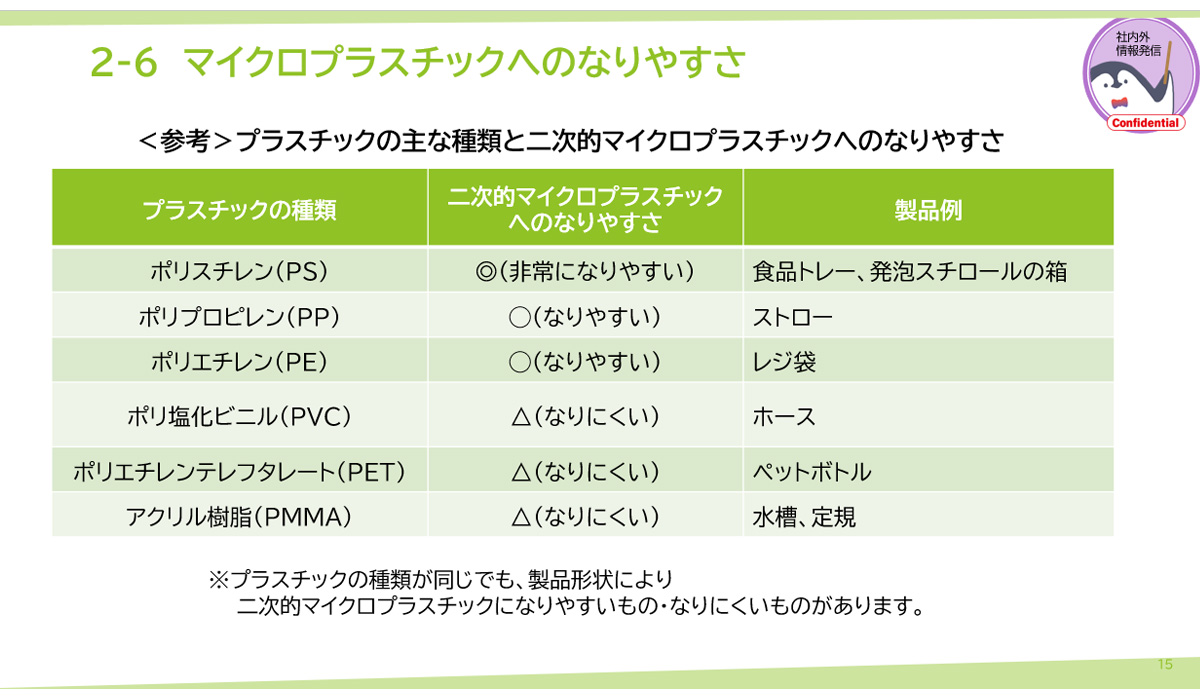

「脱プラスチック」や「プラごみ問題」などを耳にしますが、実際にプラスチックって生物や環境にどんな影響を及ぼす可能性があるのかを紹介しています。

海に流出したプラスチックが生物の体に入ってしまったり、マイクロプラスチックとして蓄積されたりしたら何が起きるのかなどについて触れています。

資料の一例:マイクロプラスチックになりやすい樹脂について

3. アスカカンパニーの環境に関する取り組み

『アスカカンパニーは環境に対してどのような取り組みをしているのか』自社の中でもなかなか取り組み内容が広がっていません。

これらの内容を1つにつきスライド1P程度で紹介しています。

- 製品を薄くしてプラスチック使用量を減らす「薄肉化」(リデュース)

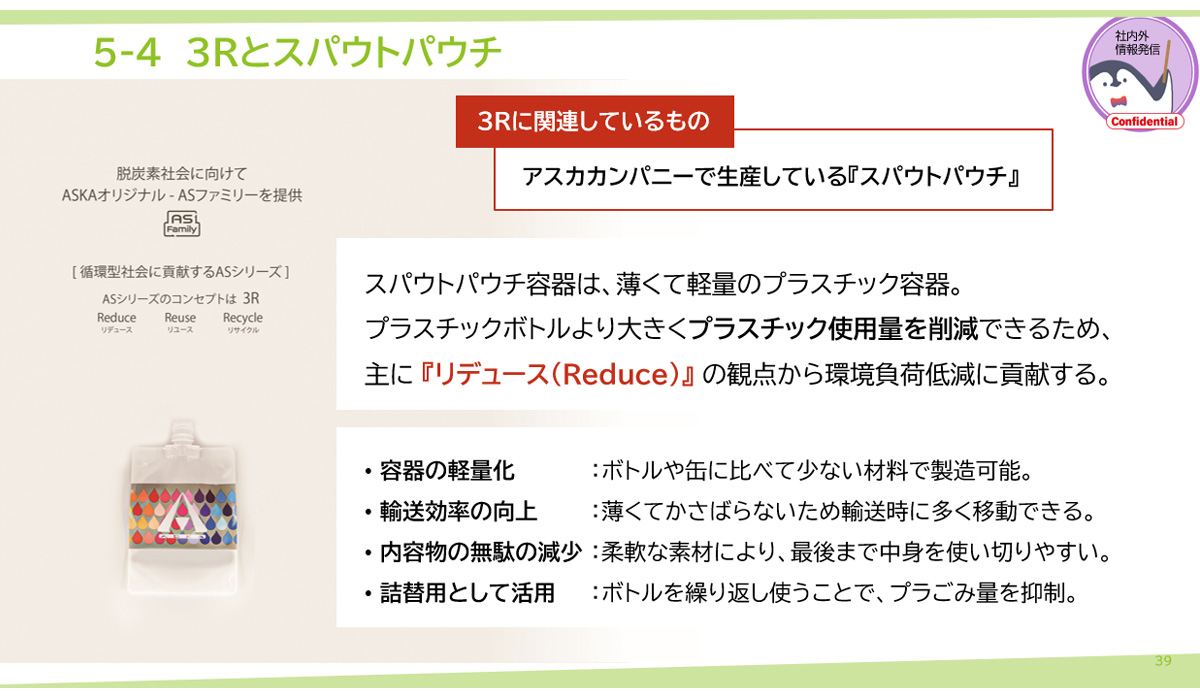

- ボトルからスパウトパウチへの切替え推奨(リデュース)

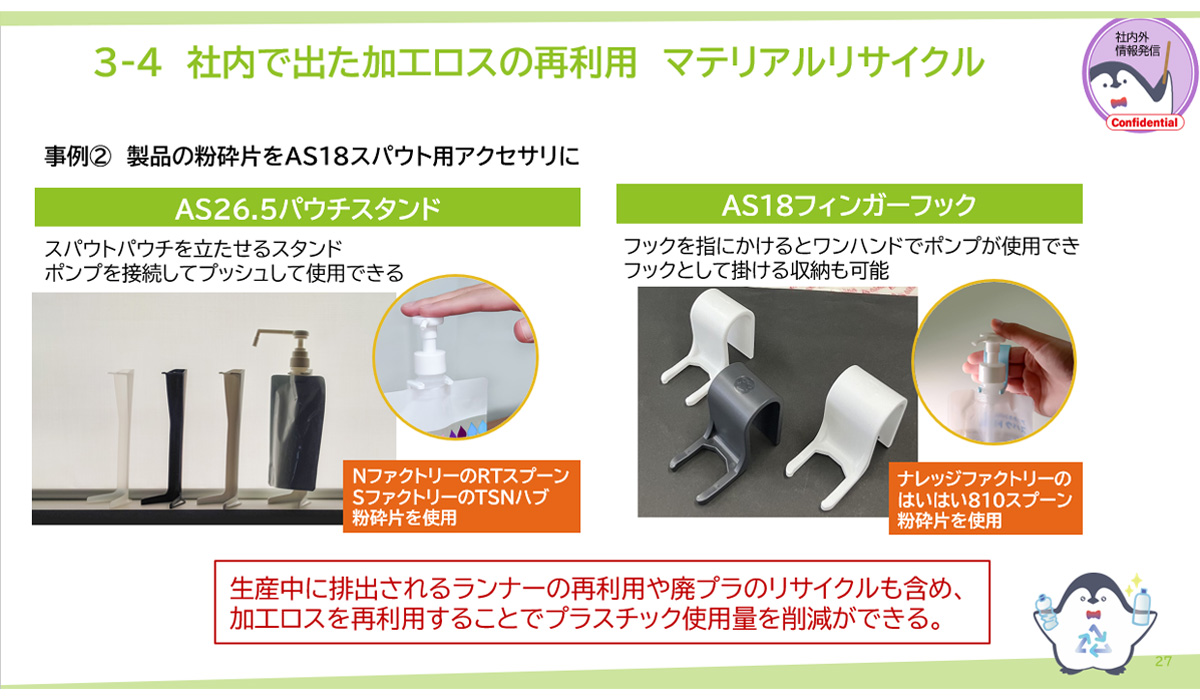

- 製造工程で出た端材の再利用(マテリアルリサイクル)

- 植物由来の「バイオマスプラスチック」の導入

資料の一例:社内におけるマテリアルリサイクル

4. 環境に配慮した原料について

石油由来のプラスチックと環境に配慮したプラスチックにはどのような差があるのでしょうか。

環境配慮プラスチックは、サトウキビなど再生可能な資源である植物を原料として作られていることや、CO2の排出量が抑制できると言われていることなど、イラストを交えて紹介しています。

5. 脱炭素・3Rについて

「脱炭素」とは、CO₂などの温室効果ガスを減らして地球温暖化を防ぐ取り組みで、「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」は資源を有効活用する基本の考え方です。

また、プラスチックは製造・使用・廃棄の過程でどうしてもCO₂を排出します。

この知識と共に、弊社が対策として樹脂の使用量削減や、リデュースの視点からプラスチックを減らせるスパウトパウチの製造を進めていることなど、環境負荷軽減に努めていることを紹介しています。

資料の一例:環境負荷低減に貢献するスパウトパウチ

教育を行った先に『自分で考える』という未来を

環境対策として様々な開発を行っていますが、これらはすぐに成果が見えるものばかりではありません。

ただ、自社製品を「薄く作る」ことにこだわるのか。

なぜ「再利用の取り組み」や「植物由来の素材活用」を進めているのか。

まずは社員一人ひとりがその理由を『知って理解する』ことが大事な一歩だと考えています。

自分たちの仕事が「環境」にどんな関係があるのか、どうしてそうなっているのか、理由を知って、そこから考える。

社内での教育は小さな取り組みですが、そこから生まれた意識の変化が近い将来会社全体の力に繋がれば・・・との思いをこめて環境教育を進めています。

プラスチックは、多くの場面で利用され、もはや私たちの暮らしにとってなくてはならない便利な素材です。

でも、その使い方を間違えると、環境に大きな負担をかけてしまうこともあります。

「便利なものだからこそ、ちゃんと考えて使う」ことが大切だと考えています。

アスカカンパニーは、社内教育など小さな行動を積み重ねながら、お客様や社会のニーズにお応えできるよう、これからも循環型社会の実現に向けた取り組みを続けてまいります。

Writer:ハギー